2025年以来,广西钦州平陆运河施工现场塔吊林立,混凝土浇筑设备轰鸣不息。这座新中国成立以来首条通江达海的运河工程,不仅承载着打通西部陆海新通道的战略使命,更以惊人的砂石需求量与技术创新实践,成为重塑中国砂石行业格局的“超级引擎”。

一、平陆运河:砂石需求的“黑洞”与行业复苏的曙光

作为西部陆海新通道的骨干工程,平陆运河全长134.2公里,总投资727亿元,计划2026年建成通航。截至2025年2月,项目累计完成投资突破500亿元,土石方开挖量达2.75亿立方米,船闸主体混凝土浇筑量超374万立方米。其建设规模之大,仅土石方量即为三峡工程的3倍,堪称“现代版大运河”。

砂石需求井喷:根据规划,平陆运河需在2025年前完成2500万吨砂石骨料供应,相当于日均消耗近3.5万吨。这一需求对当前低迷的砂石市场无异于一剂强心针。2024年全国砂石产量同比大幅下降,价格跌至四年来最低水平,两广地区砂石均价同比跌幅超8%。而平陆运河的集中采购,不仅直接拉动广西本地砂石企业产能利用率回升,更通过西江水路辐射广东市场,缓解了“两广”地区因房地产下行导致的产能过剩压力。

供应链重构:运河建设推动砂石运输模式革新。传统依赖公路运输的高成本、高污染模式逐步被水运替代,钦江、西江等水道沿线的砂石码头吞吐量激增。据测算,水运成本仅为陆运的1/3,这不仅降低了砂石企业的物流负担,还通过“江海联运”拓展了东南亚市场的出口潜力。

二、科技赋能:从粗放开采到智能制造的行业跃迁

平陆运河的“硬核”施工技术,为砂石行业树立了绿色化、智能化的标杆。

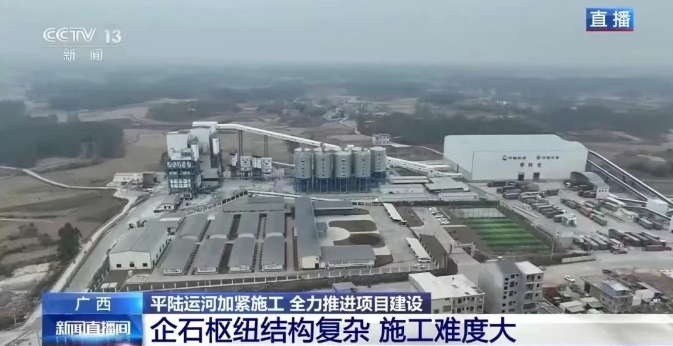

智能生产与精准调度:在企石枢纽施工现场,亚洲最大的混凝土拌合站日产能达1.2万立方米,多级胶带机传送系统将运输效率提升2-3倍。这种集约化生产方式被砂石企业效仿,通过物联网技术实现矿山开采、骨料加工、物流配送的全链条数字化管理。例如,北斗定位系统实时监测边坡稳定性,智能算法优化船舶调度,将传统砂石运输的“盲盒模式”升级为精准可控的“智慧物流”。

绿色技术突破:为减少生态扰动,平陆运河采用建筑固废再生骨料技术,将开挖产生的3.15亿立方米土石方部分转化为工程填料,资源化利用率超40%。这一实践推动砂石企业加速布局固废综合利用,部分头部企业已实现尾矿、拆除垃圾制备高端骨料的产业化,每吨成本降低15%-20%。

三、区域市场洗牌:从“价格战”到“价值战”

平陆运河的建设深刻改变了区域砂石供需格局:

广西本土市场崛起:广西砂石资源储量丰富,此前因运输瓶颈难以辐射外省。运河开通后,5000吨级船舶可直达北部湾,广西砂石在粤港澳大湾区的市场份额预计提升30%,价格竞争力显著增强。

产能结构优化:2024年广西新设砂石矿权仅21宗,且以大型矿山为主,小型矿权占比降至9%。平陆运河的高标准需求倒逼企业升级产线,低品质机制砂产能加速出清,I类骨料占比从2023年的15%提升至2025年的35%。

跨区域协同增强:中建西部建设、海螺水泥等企业通过“水泥-骨-商混”产业链整合,在运河沿线布局绿色矿山,实现资源就近供应,降低综合成本逾20%。

四、政策与市场的双重驱动:行业未来的“危”与“机”

短期阵痛与长期红利并存:尽管平陆运河拉动局部市场回暖,但全国砂石行业仍面临深度调整。2024年砂石矿权流拍率近三成,中小企业产能利用率不足40%,行业集中度持续提升。中国砂石协会预测,2025年砂石需求总量将持续下滑,但高端骨料需求逆势增长,结构性矛盾凸显。

政策导向明确:《砂石工业“十四五”发展实施方案》要求2025年绿色矿山占比超50%,平陆运河的“实景三维勘测”“智能船闸调度”等技术被纳入行业标准,推动全产业链低碳转型。此外,“三大工程”(保障性住房、城中村改造、“平急两用”基建)预计释放20亿吨砂石需求,为行业注入新动能。

五、结语:运河经济带上的砂石新生态

平陆运河不仅是物理意义上的水道,更是一条贯通产业变革的“创新走廊”。它通过巨量需求激活存量产能,以科技革命重塑生产模式,借政策东风引导绿色转型。正如中国砂石协会会长胡幼奕所言:“砂石行业正从‘敢拼规模’转向‘精耕价值’,而平陆运河恰是这场变革的催化剂。”未来,随着运河经济带的成型,砂石行业将深度融入“双循环”格局,从传统建材供应商升级为智慧城市建设的“基础服务商”。这场由超级工程引发的产业蝶变,或许正是中国砂石行业发展的一个缩影。